Пионер 1988-12, страница 4

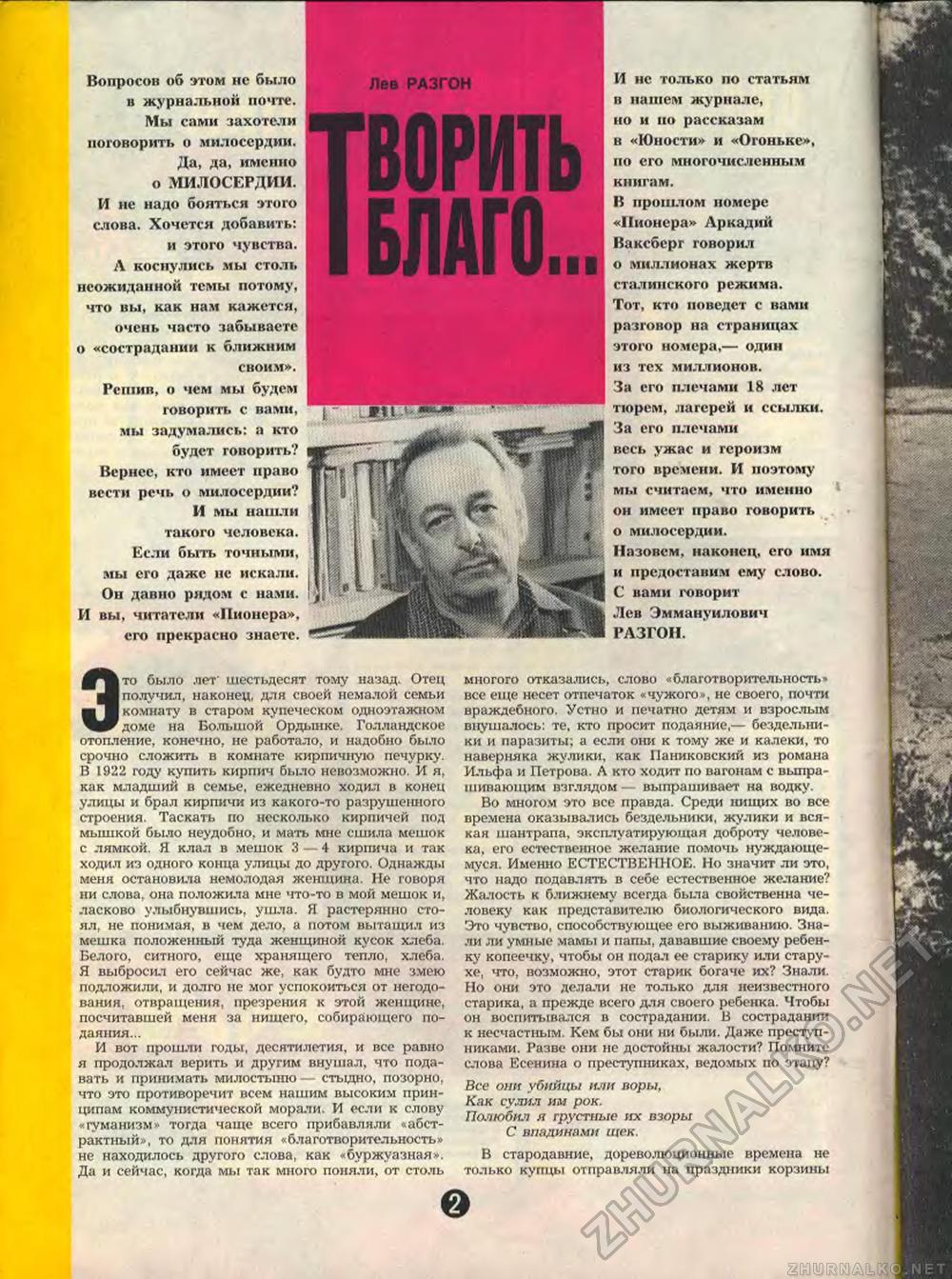

Вопросов об ЭТОМ НС было в журнальной почте. Мы сами захотели поговорить о .милосердии. Да, да, именно о МИЛОСЕРДИИ. И не надо бояться этого слова. Хочется добавить: и этого чувства. А коснулись мы столь неожиданной темы потому, что вы, как нам кажется, очень часто забываете о «сострадании к ближним своим». Решив, о чем мы будем говорить с вами, мы задумались: а кто будет говорить? Вернее, кто имеет право вести речь о милосердии? И мы нашли такого человека. Если быть точными, мы его даже не искали. Он давно рядом с нами. И вы, читатели «Пионера», его прекрасно знаете. Лев РАЗГОН И не только по статьям н нашем журнале, но и но рассказам н «Юности» и «Огоньке», но его многочисленным книгам. В прошлом номере «Пионера» Аркадий Ваксберг говорил о миллионах жертв сталинского режима. Тот, кто поведет с вами разгонор на страницах этого номера,— один из тех миллионов. За его плечами 18 лет тюрем, лагерей и ссылки. За его плечами весь ужас и героизм того времени. И поэтому мы считаем, что именно он имеет право говорить о милосердии. Назовем, наконец, его имя и предоставим ему слово. С вами говорит Лев Эммануилович РАЗГОН. Это было лет' шестьдесят тому назад. Отец получил, наконец, для своей немалой семьи комнату в старом купеческом одноэтажном доме на Большой Ордынке. Голландское отопление, конечно, не работало, и надобно было срочно сложить в комнате кирпичную печурку. В 1922 году купить кирпич было невозможно. И я, как младший в семье, ежедневно ходил в конец улицы и брал кирпичи из какого-то разрушенного строения. Таскать по несколько кирпичей под мышкой было неудобно, и мать мне сшила мешок с лямкой. Я клал в мешок 3 4 кирпича и так ходил из одного конца улицы до другого. Однажды меня остановила немолодая женщина. Не говоря ни слова, она положила мне что-то в мой мешок и, ласково улыбнувшись, ушла. Я растерянно стоял. не понимая, в чем дело, а потом вытащил из мешка положенный туда женщиной кусок хлеба. Белого, ситного, еще хранящего тепло, хлеба. Я выбросил его сейчас же, как будто мне змею подложили, и долго не мог успокоиться от негодования, отвращения, презрения к этой женщине, посчитавшей меня за нищего, собирающего подаяния... И вот прошли годы, десятилетия, и все равно я продолжал верить и другим внушал, что подавать и принимать милостыню— стыдно, позорно, что это противоречит всем нашим высоким принципам коммунистической морали. И если к слову «гуманизм» тогда чаще всего прибавляли «абстрактный», то для понятия «благотворительность» не находилось другого слова, как «буржуазная». Да и сейчас, когда мы так много поняли, от столь многого отказались, слово «благотворительность» все еще несет отпечаток «чужого», не своего, почти враждебного. Устно и печатно детям и взрослым внушалось: те. кто просит подаяние,— бездельники и паразиты; а если они к тому же и калеки, то наверняка жулики, как Паниковский из романа Ильфа и Петрова. А кто ходит по вагонам с выпрашивающим взглядом — выпрашивает на водку. Во многом это все правда. Среди нищих во все времена оказывались бездельники, жулики и всякая шантрапа, эксплуатирующая доброту человека, его естественное желание помочь нуждающемуся. Именно ЕСТЕСТВЕННОЕ. Но значит ли это, что надо подавлять в себе естественное желание? Жалость к ближнему всегда была свойственна человеку как представителю биологического вида. Это чувство, способствующее его выживанию. Знали ли умные мамы и папы, дававшие своему ребенку копеечку, чтобы он подал ее старику или старухе, что. возможно, этот старик богаче их? Знали. Но они это делали не только для неизвестного старика, а прежде всего для своего ребенка. Чтобы он воспитывался в сострадании. В сострадании к несчастным. Кем бы они ни были. Даже преступниками. Разве они не достойны жалости? Помните слова Есенина о преступниках, ведомых но этапу? Все они убийцы или норм, Как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры С впадинами щек. В стародавние, дореволюционные времена не только купцы отправляли па праздники корзины о |