Костёр 1984-10, страница 28

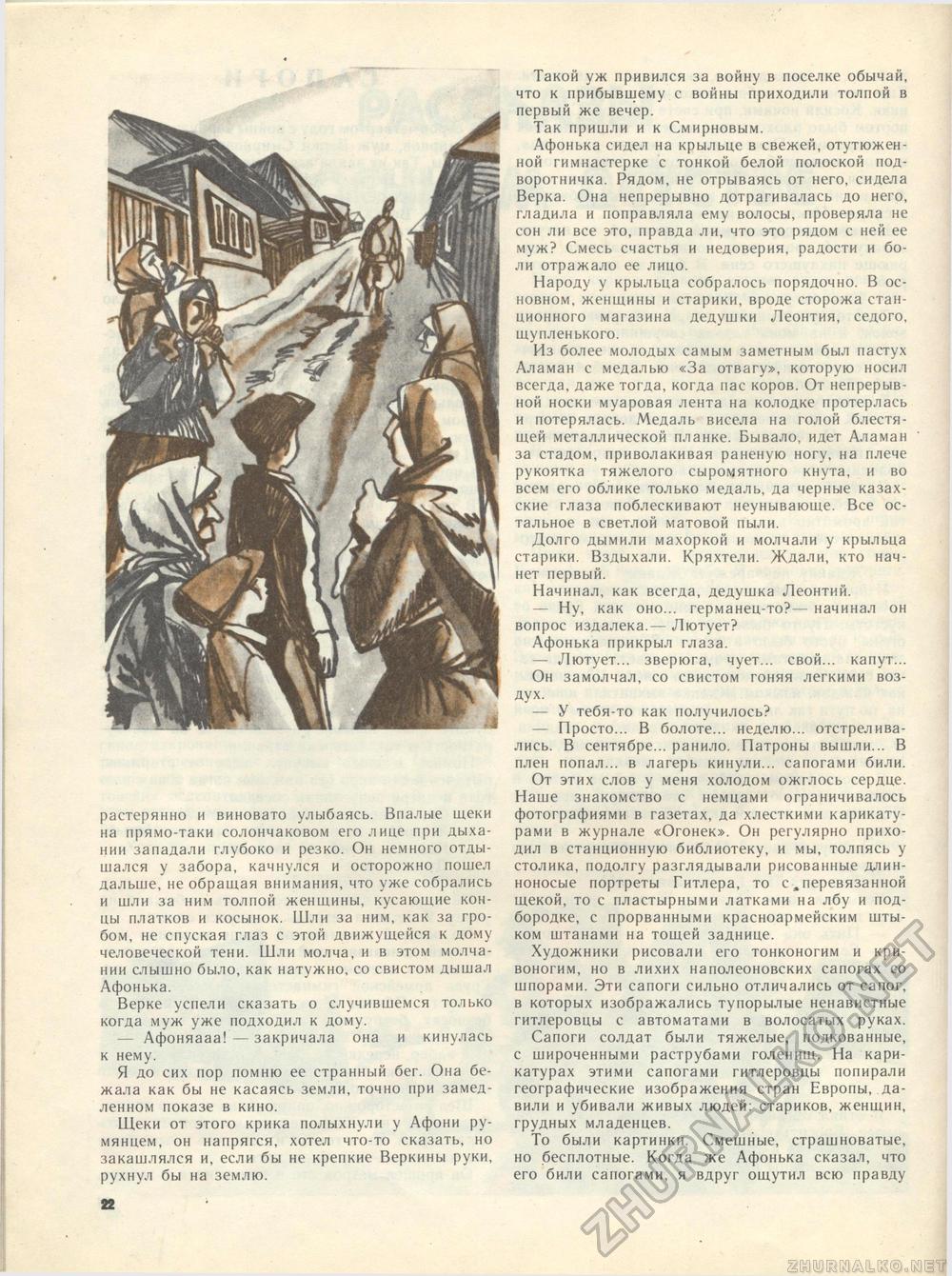

4 растерянно и виновато улыбаясь. Впалые щеки на прямо-таки солончаковом его лице при дыхании западали глубоко и резко. Он немного отдышался у забора, качнулся и осторожно пошел дальше, не обращая внимания, что уже собрались и шли за ним толпой женщины, кусающие концы платков и косынок. Шли за ним, как за гробом, не спуская глаз с этой движущейся к дому человеческой тени. Шли молча, и в этом молчании слышно было, как натужно, со свистом дышал Афонька. Верке успели сказать о случившемся только когда муж уже подходил к дому. — Афоняааа!—закричала она и кинулась к нему. Я до сих пор помню ее странный бег. Она бежала как бы не касаясь земли, точно при замедленном показе в кино. Щеки от этого крика полыхнули у Афони румянцем, он напрягся, хотел что-то сказать, но закашлялся и, если бы не крепкие Веркины руки, рухнул бы на землю. Такой уж привился за войну в поселке обычай, что к прибывшему с войны приходили толпой в первый же вечер. Так пришли и к Смирновым. Афонька сидел на крыльце в свежей, отутюженной гимнастерке с тонкой белой полоской подворотничка. Рядом, не отрываясь от него, сидела Верка. Она непрерывно дотрагивалась до него, гладила и поправляла ему волосы, проверяла не сон ли все это, правда ли, что это рядом с ней ее муж? Смесь счастья и недоверия, радости и боли отражало ее лицо. Народу у крыльца собралось порядочно. В основном, женщины и старики, вроде сторожа станционного магазина дедушки Леонтия, седого, щупленького. Из более молодых самым заметным был пастух Аламан с медалью «За отвагу», которую носил всегда, даже тогда, когда пас коров. От непрерывной носки муаровая лента на колодке протерлась и потерялась. Медаль висела на голой блестящей металлической планке. Бывало, идет Аламан за стадом, приволакивая раненую ногу, на плече рукоятка тяжелого сыромятного кнута, и во всем его облике только медаль, да черные казахские глаза поблескивают неунывающе. Все остальное в светлой матовой пыли. Долго дымили махоркой и молчали у крыльца старики. Вздыхали. Кряхтели. Ждали, кто начнет первый. Начинал, как всегда, дедушка Леонтий. — Ну, как оно... германец-то?— начинал он вопрос издалека.— Лютует? Афонька прикрыл глаза. — Лютует... зверюга, чует... свой... капут... Он замолчал, со свистом гоняя легкими воздух. — У тебя-то как получилось? — Просто... В болоте... неделю... отстреливались. В сентябре... ранило. Патроны вышли... В плен попал... в лагерь кинули... сапогами били. От этих слов у меня холодом ожглось сердце. Наше знакомство с немцами ограничивалось фотографиями в газетах, да хлесткими карикатурами в журнале «Огонек». Он регулярно приходил в станционную библиотеку, и мы, толпясь у столика, подолгу разглядывали рисованные длинноносые портреты Гитлера, то сАперевязанной щекой, то с пластырными латками на лбу и подбородке, с прорванными красноармейским штыком штанами на тощей заднице. Художники рисовали его тонконогим и кривоногим, но в лихих наполеоновских сапогах со шпорами. Эти сапоги сильно отличались от сапог, в которых изображались тупорылые ненавистные гитлеровцы с автоматами в волосатых руках. Сапоги солдат были тяжелые, подкованные, с широченными раструбами голенищ. На карикатурах этими сапогами гитлеровцы попирали географические изображения стран Европы,.давили и убивали живых людей: стариков, женщин, грудных младенцев. То были картинки. Смешные, страшноватые, но бесплотные. Когда же Афонька сказал, что его били сапогами, я вдруг ощутил всю правду % |