Костёр 1972-12, страница 12

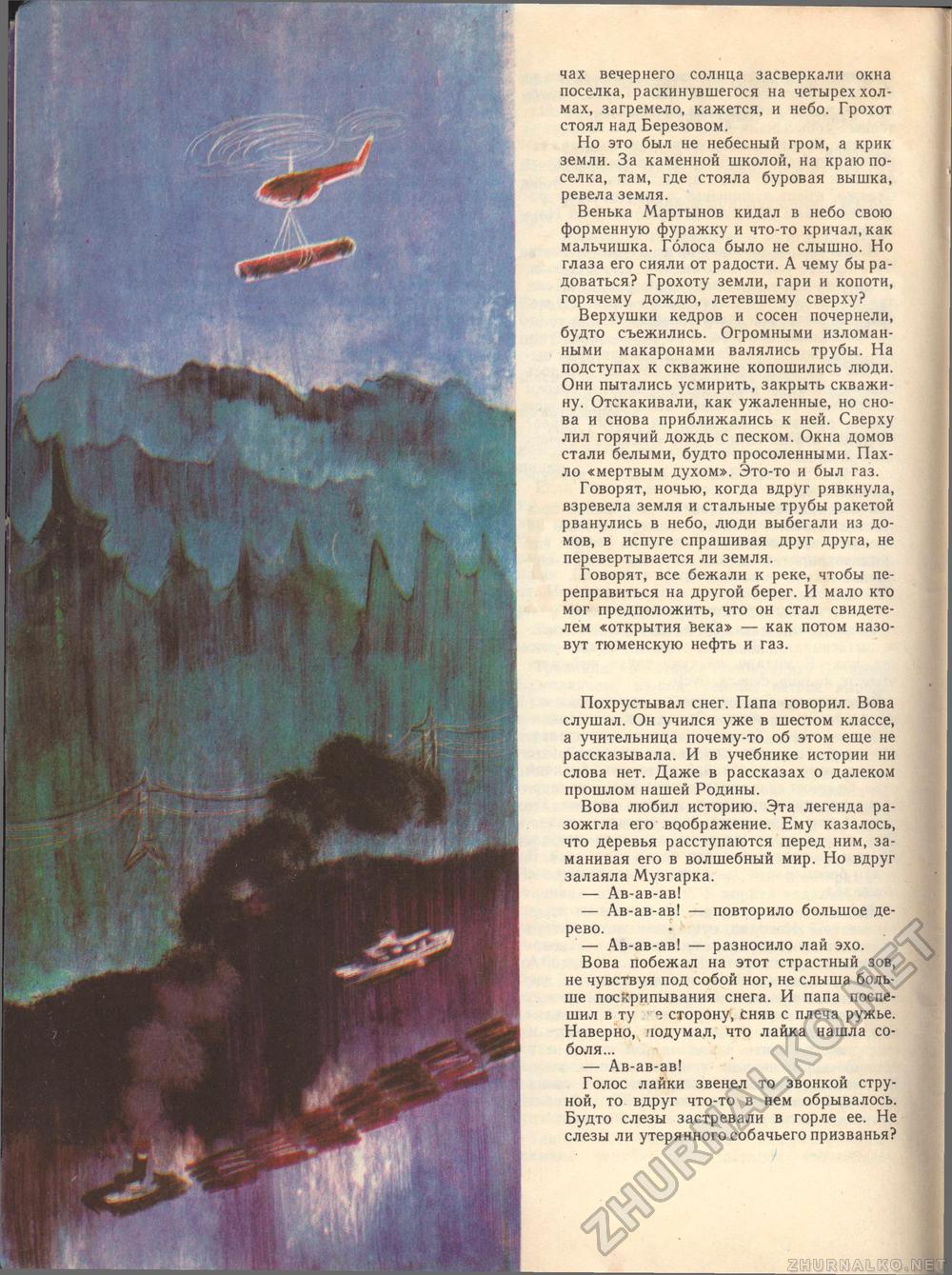

ш чах вечернего солнца засверкали окна поселка, раскинувшегося на четырех холмах, загремело, кажется, и небо. Грохот стоял над Березовом. Но это был не небесный гром, а крик земли. За каменной школой, на краю поселка, там, где стояла буровая вышка, ревела земля. Венька Мартынов кидал в небо свою форменную фуражку и что-то кричал, как мальчишка. Голоса было не слышно. Но глаза его сияли от радости. А чему бы радоваться? Грохоту земли, гари и копоти, горячему дождю, летевшему сверху? Верхушки кедров и сосен почернели, будто съежились. Огромными изломанными макаронами валялись трубы. На подступах к скважине копошились люди. Они пытались усмирить, закрыть скважину. Отскакивали, как ужаленные, но снова и снова приближались к ней. Сверху лил горячий дождь с песком. Окна домов стали белыми, будто просоленными. Пахло «мертвым духом». Это-то и был газ. Говорят, ночью, когда вдруг рявкнула, взревела земля и стальные трубы ракетой рванулись в небо, люди выбегали из домов, в испуге спрашивая друг друга, не перевертывается ли земля. Говорят, все бежали к реке, чтобы переправиться на другой берег. И мало кто мог предположить, что он стал свидетелем «открытия века» — как потом назовут тюменскую нефть и газ. Похрустывал снег. Папа говорил. Вова слушал. Он учился уже в шестом классе, а учительница почему-то об этом еще не рассказывала. И в учебнике истории ни слова нет. Даже в рассказах о далеком прошлом нашей Родины. Вова любил историю. Эта легенда разожгла его воображение. Ему казалось, что деревья расступаются перед ним, заманивая его в волшебный мир. Но вдруг залаяла Музгарка. — Ав-ав-ав! — Ав-ав-ав! — повторило большое дерево. — Ав-ав-ав! — разносило лай эхо. Вова побежал на этот страстный зов, не чувствуя под собой ног, не слыша больше поскрипывания снега. И папа поспешил в ту ч сторону, сняв с плеча ружье. Наверно, подумал, что лайка нашла соболя... — Ав-ав-ав! Голос лайки звенел то звонкой струной, то вдруг что-то в нем обрывалось. Будто слезы застревали в горле ее. Не слезы ли утерянного собачьего призванья? |